MBG: Gratis di Meja, Mahal di Kantong Negara

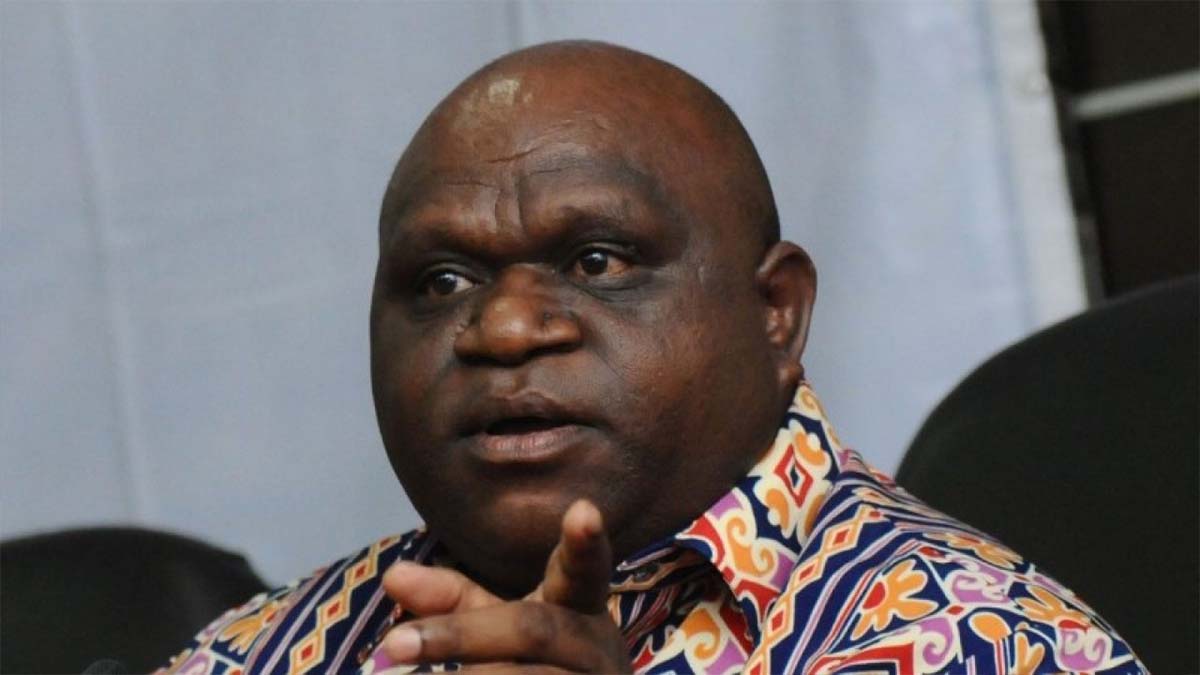

Zainul Abidin

Researcher Assosiate The Reform Initatives (TRI)

Kasus keracunan massal pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengguncang publik dan menyingkap masalah yang lebih dalam dari sekadar food safety. Di balik citra kebijakan pro-rakyat, terdapat persoalan tata kelola, desain rantai pasok, dan struktur ekonomi-politik yang berisiko menciptakan ilusi kesejahteraan: perut kenyang sesaat, tetapi biaya sosial, ekonomi, dan fiskal membengkak. Pertanyaan kuncinya: siapa yang paling diuntungkan, siapa yang tersisih? Apakah ini obat mujarab untuk gizi dan kemiskinan, atau “pereda nyeri” yang menutupi penyakit struktural?

MBG mudah populer: makanan adalah kebutuhan dasar, sehingga program ini kuat secara simbolik—negara hadir “memberi makan anak bangsa.” Namun, euforia sering menenggelamkan diskusi keberlanjutan fiskal dan trade-off anggaran. Peringatan soal kesiapan pendanaan dan tata kelola (standar gizi, higiene, logistik) kurang menonjol dibanding narasi kemaslahatan instan. Di lapangan, kualitas dan pengawasan terbukti timpang: mengejar kuantitas mengorbankan standar, memicu insiden, dan memperlihatkan peluncuran yang terkesan tergesa. Hasilnya, janji mulia berpotensi berbalik menjadi bumerang bagi penerima manfaat.

Skala belanja MBG yang besar dan tersentralisasi pada sedikit vendor menimbulkan risiko monopoli dan crowding out. Dapur MBG yang harus memasak ribuan porsi per hari mendorong lonjakan permintaan bahan pokok secara tiba-tiba. Ketika pemasok lokal terbatas, harga komoditas naik, kualitas untuk pasar umum turun, dan keseimbangan supply–demand di daerah terganggu. Di sejumlah wilayah, sayuran terbaik terserap program; pedagang kecil dan pembeli non-penerima menghadapi harga lebih mahal atau kualitas menurun.

Kantin sekolah dan warung sekitar terdampak signifikan. Siswa yang dulu jajan kini kenyang dari kotak makan, omzet kantin jatuh, sebagian usaha kecil merugi atau tutup. Ironisnya, kebijakan yang diklaim memberdayakan ekonomi rakyat menekan nafkah pelaku mikro di sekitar sekolah. Padahal, solusi tersedia: desentralisasi rantai pasok, mewajibkan keterlibatan koperasi petani, UMKM, dan kantin sekolah sebagai pemasok. Jika kontrak dibuka transparan dan kuota lokal dipatok, efek pengganda terasa: pasar petani terjamin, harga stabil, kualitas naik, dan “kue” tidak hanya dinikmati vendor besar.

Dari sisi fiskal, MBG adalah belanja raksasa. Alokasi puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun menimbulkan opportunity cost yang nyata: fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan berpotensi terdesak. Bahkan porsi MBG terhadap fungsi pendidikan diproyeksikan sangat dominan, memunculkan pertanyaan: apakah nasi kotak gratis lebih mendesak daripada perbaikan sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, atau layanan kesehatan primer?

Tumpang tindih pagu lintas sektor (pendidikan–kesehatan) tanpa payung hukum dan desain matang menambah risiko tata kelola. Jika realisasi rendah tetapi anggaran terus ditingkatkan, ketidakcermatan perencanaan kian tampak. Dalam jangka panjang, tanpa pertumbuhan pendapatan negara yang sepadan, pilihan kebijakannya sempit: menambah utang, memangkas pos produktif lain, atau melebarkan defisit. Ini menimbulkan keraguan terhadap sustainability program bila dijalankan sebagai kebijakan universal permanen.

Dalam kerangka kapitalisme populis/populist welfare, bantuan langsung yang masif cenderung membangun ketergantungan dan relasi patron–klien alih-alih pemberdayaan. Negara berperan sebagai patron dermawan; penerima menjadi klien yang “berutang budi.” Efek sampingnya: motivasi kemandirian melemah, kritik sosial kendor (“sudah dikasih, kok komplain”), tetapi ketika insiden terjadi atau program dikurangi, kepercayaan publik bisa runtuh tajam. Selain itu, muncul stigma halus terhadap penerima—terutama jika mutu menu dipertanyakan atau identik dengan ultra-processed food—yang justru mengabadikan ketimpangan dan mengokohkan ilusi: kenyang belum tentu sehat.

India (Mid-Day Meal) menunjukkan manfaat nyata (partisipasi sekolah, satu kali makan bergizi), sekaligus sisi gelap: insiden higienis serius, kebocoran, dan pengawasan yang rapuh pada skala masif—pelajaran bahwa skala tanpa kontrol berbahaya. Brasil (PNAE) memodelkan best practice: desentralisasi eksekusi ke sekolah/pemerintah lokal; standar gizi-higiene ketat; 8.000 ahli gizi untuk menata menu; dewan pengawas berbasis masyarakat; dan yang krusial—kuota minimal 30–50% belanja bahan dari petani keluarga lokal. Hasilnya, tujuan gizi tercapai sambil menguatkan ekonomi lokal dan mengurangi peran tengkulak. Program sekolah juga terintegrasi dengan Bolsa Família, sehingga intervensi di sekolah dan di rumah saling menguatkan.

Rekomendasi Kebijakan

- Integrasi Lokal Rantai Pasok. Tetapkan kuota wajib belanja bahan dari petani kecil/UMKM/kantin sekolah (misalnya 40–50%). Kontrak transparan dan kompetitif; pemetaan komoditas unggulan per daerah; logistik dipendekkan agar harga stabil dan kualitas terjaga.

- Diversifikasi & Sinergi Multisektor. Satukan MBG dengan program gizi keluarga, stunting, dan bantuan tunai bagi rumah tangga miskin. Tambahkan edukasi gizi dan school garden di kurikulum. Siapkan exit strategy atau graduation: penajaman sasaran saat kondisi membaik.

- Fokus Produktivitas & Pemberdayaan. Rekrut tenaga gizi/tata boga lokal sebagai koordinator dapur; latih dan kontrak kantin/UKM untuk komponen menu. Sertai pembiayaan dan pendampingan bagi petani agar kapasitas produksi naik. Geser narasi dari “makan gratis” menjadi “gizi produktif.”

- Pengawasan Partisipatif & Transparansi. Bentuk komite pengawas sekolah (orang tua, guru, LSM, media) ala school feeding councils; buka dashboard publik soal serapan, pemasok, hasil inspeksi; sediakan hotline pengaduan dan audit rutin insiden untuk perbaikan akar masalah.

- Evaluasi Berkala & Fleksibilitas Desain. Tetapkan indikator gizi, pendidikan, harga pangan, pendapatan petani; lakukan evaluasi independen tahunan. Jika dampak tak sebanding biaya, desain ulang: misalnya voucher pangan sehat atau targeting wilayah rentan ketimbang universal.

MBG bisa menjadi investasi SDM jika dirancang sebagai ekosistem gizi berbasis lokal dengan pengawasan kuat—bukan sekadar proyek bagi-bagi konsumsi. Tanpa koreksi, program ini berisiko menekan pelaku kecil, membebani APBN, dan menciptakan ketergantungan. Dengan reformasi integratif di atas, “gratis di meja” tidak lagi ilusi mahal, melainkan jembatan menuju kemandirian gizi dan ekonomi.

Untuk artikel lebih lengkap dapat diakses di laman The Reform Initiatives (TRI) yaitu tri.or.id

Rctiplus.com

Rctiplus.com pewartanusantara.com

pewartanusantara.com Jobnas.com

Jobnas.com Serikatnews.com

Serikatnews.com Serdadu.id

Serdadu.id Beritautama.co

Beritautama.co kalbarsatu.id

kalbarsatu.id surau.co

surau.co