Warung Madura: Remitansi Konsumtif dan Rapuhnya Fondasi Ekonomi Desa

Zainul Abidin

Researcher Assosiate The Reform Initatives (TRI)

Ringkasan Eksekutif

Fenomena menjamurnya Warung Madura di kota-kota besar Indonesia telah menjadi simbol ketahanan dan etos kerja masyarakat Madura. Analisa ini berfokus pada fenomena tersebut sebagai sebuah manifestasi ekonomi diaspora yang kompleks, melampaui sekadar bisnis kecil. Dengan mengandalkan modal sosial, jaringan kekerabatan, dan semangat pantang menyerah, Warung Madura mampu berekspansi dan bertahan di tengah gempuran kapitalisme ritel modern. Namun, di balik keberhasilan di perantauan, terdapat sebuah paradoks yang mengindikasikan kerapuhan mendalam di desa asal, khususnya di Kabupaten Sumenep.

Dalam analisa ini, ditemukan bahwa remitansi yang dikirimkan para perantau, meskipun membawa peningkatan konsumsi dan pembangunan fisik, cenderung bersifat konsumtif dan gagal menjadi motor penggerak investasi produktif. Migrasi masif generasi muda juga menciptakan krisis regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan, mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi lokal. Lebih jauh, kesenjangan sosial baru muncul, di mana akses terhadap jaringan migrasi menjadi penentu utama mobilitas sosial, menciptakan dikotomi antara keluarga yang terhubung dan yang tertinggal.

1. Sejarah dan Ciri Khas Warung Madura: Simbol Ekonomi Diaspora

1.1. Sejarah

Berbagai sumber sepakat bahwa Warung Kelontong Madura muncul pertama kali di Jakarta pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Para perintis usaha ini adalah perantau asal Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, yang mencari peluang usaha di ibu kota. Mereka umumnya bermukim di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang menjadi kantong awal komunitas migran Madura.

Uniknya, bisnis awal yang mereka jalankan bukanlah toko kelontong. Perintis ini memulai usahanya dengan berjualan alat-alat bangunan berbahan kayu yang didatangkan dari Kalimantan. Transformasi dari perdagangan kayu menjadi toko kelontong serba ada menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi, serta kemampuan mereka dalam melihat celah pasar yang belum terlayani. Dari situlah, toko kelontong Madura mulai menjamur di berbagai daerah di Indonesia, terutama di Pulau Jawa.

Model bisnis ini berevolusi menjadi toko kelontong yang kita kenal sekarang. Penggunaan nama “Madura” pada “Warung Madura” secara eksplisit merepresentasikan identitas dan asal-usul para pemiliknya. Penamaan ini menjadi semacam merek informal yang mengidentifikasi warung dengan etos kerja, pelayanan, dan model bisnis unik yang akan dibahas lebih lanjut.

Meskipun banyak sumber kredibel menunjuk Jakarta sebagai titik awal kemunculan Warung Madura, terdapat pandangan lain yang menyebutkan Surabaya. Beberapa pihak di Surabaya meyakini bahwa kota tersebut adalah pusat persebaran awal Warung Madura, mengingat kedekatan geografisnya dengan Pulau Madura yang menjadikan Surabaya “kota kedua” bagi etnis Madura. Mereka berargumen bahwa model dan desain Warung Madura yang otentik dapat ditemukan di Surabaya.

Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya berkontradiksi dengan klaim Jakarta. Kedua klaim ini dapat dipahami sebagai bagian dari genealogi yang kompleks. Ada kemungkinan bahwa toko kelontong yang dimiliki oleh orang Madura sudah eksis di Surabaya lebih awal, sejalan dengan pola migrasi historis ke Jawa Timur. Akan tetapi, fenomena “Warung Madura” sebagai model bisnis yang terstruktur, dengan branding yang kuat, operasional 24 jam yang konsisten, dan pola ekspansi yang teridentifikasi secara jelas, kemungkinan besar memang berkembang dan menjadi viral di Jakarta pada era 1990-an hingga 2000-an. Dengan kata lain, Jakarta adalah tempat fenomena ini “menjadi nama” atau “menjadi merek,” sementara Surabaya adalah hub historisnya.

1.2 Karakteristik

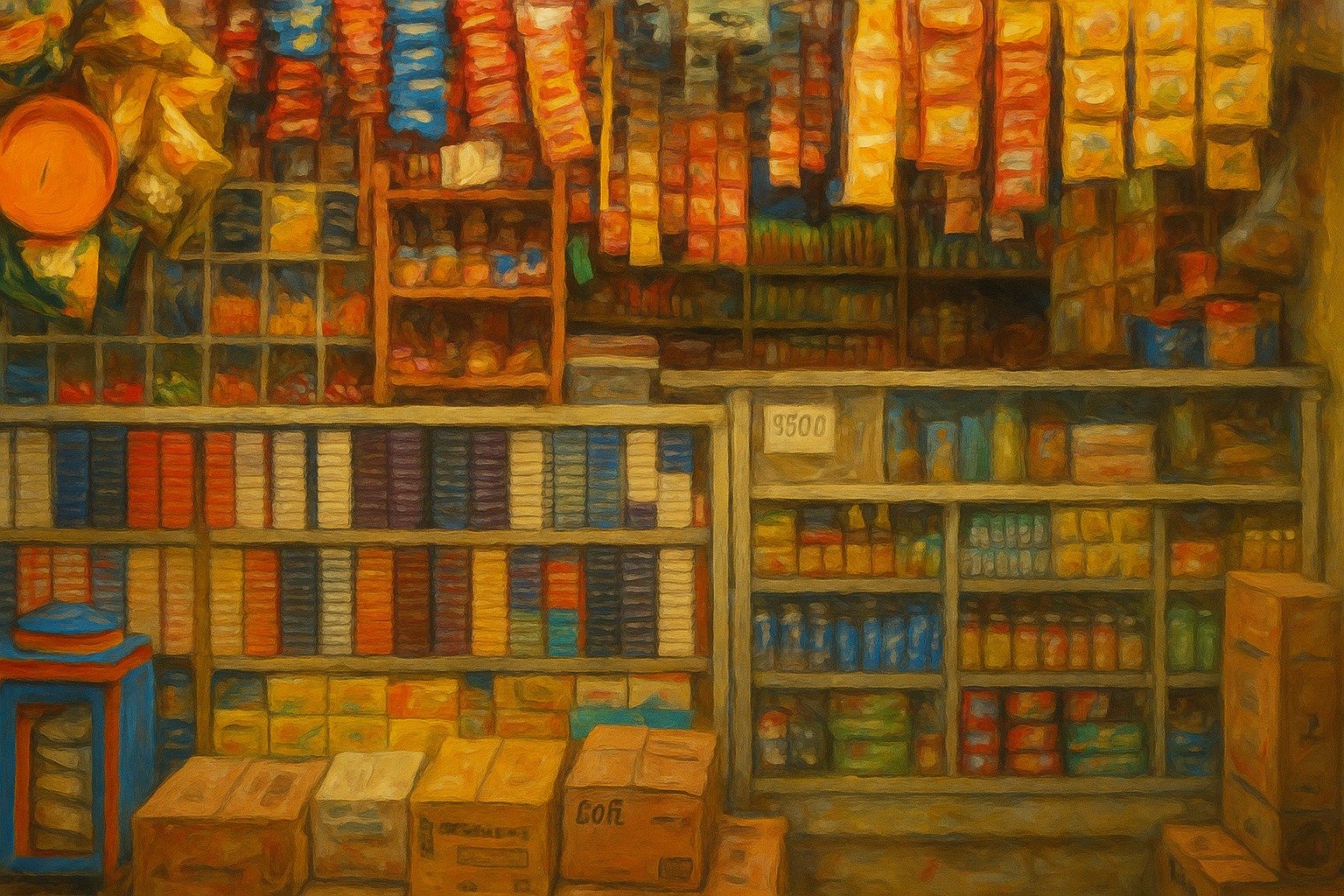

Warung Madura, yang kini dapat ditemukan dengan mudah di setiap jengkal sudut kota-kota besar, seperti Jabodetabek, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Bali, dan bahkan kota-kota kecil di Pulau Jawa, bukanlah sekadar toko kelontong biasa. Identitas publiknya terbentuk dari serangkaian ciri khas yang unik dan konsisten. Salah satu yang paling menonjol adalah jam operasionalnya yang dikenal buka 24 jam sehari, bahkan seringkali tanpa hari libur, yang memicu candaan di masyarakat bahwa warung ini hanya akan tutup saat kiamat terjad, itupun masih buka setengah harii. Model bisnis ini tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua warung, tetapi menjadi ciri khas yang tersebar luas di seluruh Indonesia.

Lebih dari itu, Warung Madura juga memiliki identitas fisik yang khas, seperti rak berwarna hijau yang berisi minuman, mie instan, atau bahan pokok lain, bensin eceran dengan hiasan lampu kelap-kelipl, kulkas kaca yang transparan, dan susunan rokok horizontal di etalase luar. Meskipun tidak sebesar minimarket modern, warung ini terkenal menjual barang-barang yang lengkap dengan harga yang terjangkau. Fenomena ini telah berlangsung sejak migrasi awal masyarakat Madura ke Jakarta pada era 1990-an, dan seiring waktu, keberhasilan mereka telah menjadi sorotan, terutama karena kemampuannya bertahan dan bahkan berkembang di tengah gempuran ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart.

1.3 Peran Vital Modal Sosial dan Jaringan Keluarga

Keberhasilan Warung Madura tidak terlepas dari peran sentral modal sosial, khususnya jaringan kekerabatan. Pendirian dan operasional warung sering kali sangat bergantung pada koneksi keluarga dan kerabat. Ketika seorang perantau baru tiba, mereka akan diterima dengan sangat terbuka dan dibantu oleh sesama orang Madura, sebuah wujud solidaritas yang kuat yang lahir dari ikatan primordial.

Meskipun beberapa penelitian menyebutkan bahwa tingkat kepercayaan migran Madura terhadap masyarakat lokal di perantauan cenderung rendah, kepercayaan ini sangat tinggi dan intens di kalangan sesama migran Madura. Norma kejujuran dan gotong royong menjadi pilar utama yang mendasari aktivitas bisnis mereka. Jaringan yang sempit namun intens ini, atau yang disebut sebagai familistic, menciptakan tingkat kepercayaan yang memadai untuk memungkinkan transaksi informal, seperti pinjaman modal antar-kerabat tanpa perlu formalitas perbankan. Ini merupakan logika bisnis yang unik dan efektif yang justru sulit direplikasi oleh model bisnis lain.

Model operasional 24 jam yang menjadi ciri khas Warung Madura dimungkinkan oleh sistem kerja kolektif yang efisien dan adaptif. Para penjaga warung, yang seringkali merupakan pasangan suami istri, menerapkan sistem pembagian shift yang fleksibel untuk memastikan warung tetap buka sepanjang waktu. Selain itu, ada juga sistem rotasi pekerja, di mana pekerja di perantauan dapat bekerja selama beberapa bulan sebelum kembali ke kampung halaman untuk liburan, dengan posisinya digantikan oleh kerabat lain.

Permodalan awal seringkali berasal dari pinjaman internal, seperti pinjaman dari kerabat atau teman yang telah lebih dulu sukses. Sistem ini memungkinkan ekspansi tanpa perlu bergantung pada institusi perbankan formal yang mungkin sulit diakses oleh masyarakat kecil. Model ini juga menunjukkan sebuah ketergantungan yang tersembunyi. Meskipun terkesan efisien, sistem ini sangat bergantung pada keberlanjutan pasokan tenaga kerja dan modal dari jaringan kekerabatan, yang bisa menjadi rentan jika sirkulasi ini terhenti.

1.4 Posisi di Antara Ekonomi Informal dan Kapitalisme Ritel Modern

Alih-alih bersaing secara langsung, Warung Madura dan ritel modern seperti Indomaret atau Alfamart seringkali berkoeksistensi, mengisi segmen pasar yang berbeda. Ritel modern berfokus pada kenyamanan, kelengkapan produk yang terstruktur, dan lokasi di jalan-jalan utama. Sebaliknya, Warung Madura beroperasi di area padat penduduk atau gang-gang kecil, melayani kebutuhan mendesak dan pembeli dengan daya beli terbatas yang membutuhkan barang eceran.

Tabel berikut membandingkan model bisnis keduanya, menguatkan argumentasi bahwa Warung Madura bukanlah pesaing, melainkan entitas bisnis dengan logika operasi yang berbeda dan berkoeksistensi dengan sistem ekonomi yang lebih besar.

| Indikator Kunci | Warung Madura | Ritel Modern (Indomaret/Alfamart) |

| Jam Operasional | 24 jam, nyaris tanpa libur | Terstandardisasi, tidak selalu 24 jam |

| Modal | Modal sosial (jaringan keluarga/kerabat) | Modal finansial (korporasi) |

| Layanan | Personal, akrab, bisa “ngutang” | Terstandarisasi, tanpa interaksi personal |

| Barang yang Dijual | Fleksibel, menjual eceran | Terstandardisasi, fokus pada kemasan besar |

| Lokasi | Gang kecil, area padat penduduk | Jalan utama, area komersial |

| Fleksibilitas Harga | Dapat ditawar, diskon tak terduga | Harga tetap |

| Sistem Pembayaran | Tunai, QRIS, piutang | Tunai, kartu, QRISl |

Tabel ini menunjukkan bagaimana Warung Madura mampu bertahan dan berkoeksistensi dengan mengisi celah pasar yang tidak terlayani oleh ritel modern. Mereka tidak melawan kapitalisme ritel, melainkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang lebih luas, membuktikan daya lenting ekonomi mikro di tengah gempuran pasar besar.

1.5 Simbol Ekonomi Diaspora: Berkah atau Kerapuhan Ekonomi

Fenomena ini melampaui sekadar keberhasilan bisnis mikro. Warung Madura merupakan manifestasi nyata dari ekonomi diaspora masyarakat Madura, khususnya dari Sumenep. Istilah ini merujuk pada sistem ekonomi yang berpusat pada migrasi, penguatan jaringan etnis, dan aliran modal (remitansi) kembali ke tanah asal. Ini adalah sebuah sistem sirkuler yang menghubungkan pusat-pusat perkotaan dengan desa-desa di Madura.

Kekuatan mereka dalam bersaing dengan ritel modern bukan terletak pada model bisnis yang sama, melainkan pada kemampuan mereka mengisi celah pasar yang tidak terlayani. Sementara ritel modern menargetkan pasar massal dengan standarisasi, Warung Madura melayani kebutuhan mendesak masyarakat, menawarkan fleksibilitas layanan, penjualan barang eceran, dan bahkan sistem “ngutang” bagi pelanggan setia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak berjuang secara frontal melawan kapitalisme ritel, melainkan beroperasi dalam ceruk pasar yang berbeda, sebuah strategi adaptasi yang memungkinkan mereka berkoeksistensi dan tidak mudah tergusur.

Kemudian, dari ulasan ini kita akan mengukas sebuah pertanyaan kritis yang menjadi inti dari keseluruhan fenomena ini: Apakah keberhasilan Warung Madura di perantauan adalah sebuah berkah bagi desa asal, atau justru merupakan gejala kerapuhan ekonomi lokal yang tersembunyi? Keberadaan warung-warung ini jelas menjadi bukti kegigihan, namun pada saat yang sama, ia juga mencerminkan kondisi di desa asal yang mungkin tidak mampu menyediakan peluang ekonomi yang layak, memaksa penduduk usia produktif untuk merantau. Laporan ini akan mengupas paradoks ini secara mendalam di bagian-bagian selanjutnya, menyoroti bagaimana kekuatan di satu sisi bisa menjadi sumber kerapuhan di sisi lain.

2. Remitansi Bersifat Konsumtif dan Krisis Regenerasi Sektor Lokal

Aliran remitansi, atau uang kiriman dari perantau di kota, secara kasat mata membawa dampak positif bagi desa asal di Sumenep. Uang ini secara langsung meningkatkan daya beli, mendorong konsumsi, membiayai pendidikan, dan sering digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah mewah, yang menjadi simbol kesuksesan para perantau. Bahkan sebagian kecil dari remitansi juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur komunal seperti masjid dan jalan kampung.

Namun, jika kita analisis lebih dalam kita akan menemukan adanya kerapuhan tersembunyi, yaitu mayoritas penggunaan uang remitansi cenderung bersifat konsumtif. Hal ini bukan semata-mata pilihan, melainkan cerminan dari kurangnya peluang investasi produktif yang menjanjikan di desa. Masyarakat secara rasional memilih untuk membelanjakan uang pada hal-hal yang memberikan manfaat langsung dan terlihat (rumah, status sosial) daripada menanamkannya di sektor pertanian yang berisiko tinggi dan memiliki harga pasar tidak stabil. Ketergantungan pada remitansi menciptakan sebuah siklus: migrasi untuk mendapatkan uang, uang dibelanjakan untuk konsumsi, dan tidak ada modal produktif yang tersisa untuk membangun fondasi ekonomi desa. Ini menjadi penyebab utama kerapuhan.

Dampak lain dari fenomena migrasi Warung Madura adalah krisis regenerasi di sektor lokal. Migrasi besar-besaran, terutama dari pemuda usia produktif, menyebabkan desa-desa di Sumenep kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian dan perikanan. Rendahnya minat anak muda untuk bertani disebabkan oleh minimnya jaminan kesejahteraan dan ketidakstabilan harga pasar.

Data menunjukkan bahwa Gini Rasio (Indeks ketimpangan pendapatan) di Kabupaten Sumenep relatif rendah, yang seolah-olah mengindikasikan bahwa ketimpangan ekonomi tidak tinggi. Namun, data agregat ini tidak selalu dapat menangkap dinamika mikro yang terjadi di tingkat masyarakat.

Semenatara, secara sosiologis menunjukkan bahwa kesenjangan sosial yang lebih mendalam justru muncul akibat migrasi. Keluarga yang memiliki akses ke jaringan migrasi dan remitansi dapat “naik kelas sosial” secara signifikan, terlihat dari kepemilikan rumah yang lebih baik atau kemampuan menunaikan ibadah haji. Sementara itu, keluarga yang tidak memiliki akses ke jaringan tersebut akan tertinggal dalam ekonomi subsisten. Pola migrasi informal yang difasilitasi oleh “tekong” (saudara atau teman) menciptakan sebuah sirkuit kesejahteraan yang eksklusif, di mana status sosial kini tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan tanah, tetapi juga oleh “keberhasilan” di perantauan, menciptakan dua realitas ekonomi yang berbeda dalam satu desa.

3. Paradoks dan Kritik Terhadap Etos Kerja Warung Madura

Etos kerja masyarakat Madura yang ulet, pantang menyerah, dan bekerja tanpa kenal lelah adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi “harga diri”. Bagi mereka, bekerja adalah ibadah, dan kekhawatiran terbesar bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan pekerjaan. Semangat ini menjadi kunci keberhasilan mereka di perantauan.

Namun, bekerja 24 jam dengan istirahat terbatas dapat dilihat sebagai sebuah bentuk eksploitasi diri, baik disadari maupun tidak, apalagi jika keuntungan yang didapat “tidak seberapa,” seringkali hanya cukup untuk “menyambung hidup,” membayar utang, dan menyekolahkan anak. Perdebatan mengenai jam operasional 24 jam tidak hanya seputar regulasi bisnis, melainkan juga pertarungan filosofis antara dua model ekonomi. Di satu sisi, ada kapitalisme ritel modern yang ingin menstandardisasi jam kerja. Di sisi lain, ada etos kerja masyarakat akar rumput yang didasarkan pada budaya dan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Kritik dari netizen dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa upaya pembatasan ini dianggap berpihak pada industri besar dan mengabaikan realitas sosial-ekonomi masyarakat kecil.

Pada akhirnya, keberhasilan Warung Madura di perkotaan tidak serta merta menjadi solusi bagi masalah di desa. Warung Madura adalah simbol kegigihan di tengah tantangan ekonomi makro, namun ia juga merupakan cerminan dari kegagalan ekonomi desa untuk menyediakan lapangan kerja yang layak dan stabil. Tanpa transformasi ekonomi yang nyata di desa asal, fenomena ini berisiko menjadi “ilusi kesejahteraan,” di mana desa tampak makmur berkat kiriman uang, tetapi sebenarnya rapuh karena ketergantungan pada ekonomi eksternal.

Tanpa transformasi ekonomi desa yang nyata, fenomena ini justru bisa melanggengkan lingkaran ketergantungan. Anak-anak muda desa yang menyaksikan orang tua mereka berhasil “bertahan hidup” di kota melalui warung 24 jam, akan mengulang pola yang sama: merantau, bekerja tanpa henti, lalu mengirim uang pulang. Desa tetap stagnan, sementara kota menjadi ruang akumulasi tenaga dan modal murah. Dalam jangka panjang, pola ini melemahkan potensi regenerasi desa karena tenaga produktifnya terkuras di luar. Apa yang terlihat sebagai cerita sukses individu, sejatinya adalah cerita kegagalan kolektif untuk membangun basis ekonomi yang mandiri dan berkeadilan.

Lebih jauh, warung 24 jam yang lahir dari etos kerja Madura ini seakan menantang logika kapitalisme formal, tetapi pada saat yang sama juga mengukuhkan wajah kapitalisme itu sendiri. Dengan menyediakan tenaga kerja tanpa henti, mereka menyokong budaya konsumsi urban yang serba instan dan serba cepat. Ketika konsumen kota bisa menikmati akses barang sehari-hari kapan saja, mereka jarang menyadari ongkos sosial dan kesehatan yang harus ditanggung oleh para pekerja di baliknya. Di titik inilah paradoks itu menjadi tajam: warung yang dimaknai sebagai simbol kemandirian justru ikut memelihara sistem yang terus menekan mereka.

4. Apakah Remitansi Benar-benar Memperkuat Fondasi Ekonomi Sumenep?

Secara makro, remitansi memang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik desa. Namun, secara mikro, dominasi penggunaan konsumtif dan kurangnya investasi di sektor produktif (pertanian, perikanan) menunjukkan bahwa fondasi ekonomi lokal tidak menjadi lebih kuat, bahkan menjadi lebih rentan. Uang remitansi hanya menjadi “pelumas” ekonomi konsumtif, bukan “mesin” yang mendorong kemandirian.

Model Warung Madura adalah mekanisme bertahan hidup yang sangat efektif, berkat modal sosial uniknya. Namun, model ini tidak bisa direplikasi sebagai solusi pembangunan desa. Basisnya adalah migrasi keluar, bukan penguatan ekonomi di dalam. Model ini menyelesaikan masalah pengangguran di desa dengan cara “memindahkan” orangnya, bukan dengan menciptakan lapangan kerja di desa itu sendiri.

Jika tren migrasi terus berlanjut, risiko terbesarnya adalah krisis regenerasi di sektor pertanian dan perikanan, yang merupakan sektor kunci di Sumenep. Ini mengancam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi desa dalam jangka panjang. Desa akan kehilangan tenaga kerja produktif dan pengetahuan lokal di sektor primer.

Fenomena Warung Madura adalah cermin dari pembangunan yang tidak merata. Keberadaan warung ini adalah simptom, bukan penyakit. Penyakitnya adalah ketidakmampuan ekonomi desa untuk menyediakan lapangan kerja yang layak dan stabil. Warung Madura hanyalah cara masyarakat Madura merespons kegagalan ini dengan adaptasi dan daya tahan yang luar biasa. Tanpa intervensi strategis, fenomena ini berisiko menjadi ilusi kesejahteraan: desa tampak makmur, tapi fondasi ekonominya sebenarnya rapuh.

Ilusi kesejahteraan ini semakin nyata ketika remitansi dipandang sebagai “penopang” tanpa diikuti dengan strategi diversifikasi ekonomi desa. Rumah-rumah megah dan motor baru yang dibeli dari hasil merantau seringkali dijadikan indikator keberhasilan, padahal tidak ada transformasi struktural yang menopang keberlangsungan ekonomi lokal. Ketika remitansi berhenti—karena sakit, usia lanjut, atau perubahan kondisi kerja di kota—desa akan kembali rapuh, tidak memiliki mesin ekonomi internal yang bisa menopang kehidupannya.

Lebih jauh, pola konsumtif yang dominan dari remitansi menimbulkan ketidakadilan antar generasi. Generasi yang merantau menanggung beban kerja ekstrem, sementara generasi berikutnya tumbuh dengan ketergantungan pada kiriman uang, tanpa terbangun kapasitas untuk mengelola potensi desa. Krisis regenerasi di sektor pertanian dan perikanan bukan hanya soal tenaga kerja yang hilang, tetapi juga soal hilangnya pengetahuan tradisional, jaringan sosial, dan kearifan lokal yang selama ini menjadi inti dari ketahanan desa.

Di titik ini, pertanyaan yang seharusnya diajukan adalah bukan sekadar berapa besar remitansi yang masuk ke Sumenep, tetapi apakah remitansi itu membangun kapasitas produksi desa atau justru melanggengkan pola ekonomi rapuh. Warung Madura bisa dipandang sebagai laboratorium kecil dari daya tahan masyarakat Madura: ia bertahan dengan logika migrasi dan kerja keras tanpa henti. Tetapi sekaligus, ia menegaskan bahwa tidak ada jalan keluar yang berkelanjutan tanpa kebijakan negara yang berani menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota.

Jika Sumenep ingin keluar dari paradoks ini, maka remitansi tidak boleh berhenti di konsumsi. Ia harus diarahkan menjadi investasi produktif: koperasi pertanian, pengolahan hasil laut, energi desa, atau sektor lain yang memperkuat basis ekonomi lokal. Tanpa itu, Warung Madura akan tetap jadi simbol heroik, tapi sekaligus simbol kegagalan: sebuah perlawanan kultural yang keras kepala, namun akhirnya tunduk pada logika ekonomi yang tidak adil.

Daftar Bacaan:

- Asal-usul Warung Madura yang Buka 24 Jam Sehari – detikFinance, diakses September 11, 2025, https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7319888/asal-usul-warung-madura-yang-buka-24-jam-sehari

- Fenomena Warung Madura yang Fenomenal – Universitas Airlangga, diakses September 11, 2025, https://unair.ac.id/fenomena-warung-madura-yang-fenomenal/

- Diaspora Madura : Social Capital Analysis in the Business in … – Neliti, diakses September 11, 2025, https://www.neliti.com/publications/180426/diaspora-madura-social-capital-analysis-in-the-business-in-informal-sector-of-ma

- Bisnis syariah masyarakat Madura Diaspora : tradisi lokal dan model pengembangan ekonomi syariah masyarakat Madura di Indonesia dan Malaysia – CV Tirta Buana Media, diakses September 11, 2025, https://tirtabuanamedia.co.id/shop/buku-ekonomi/ilmu-ekonomi/bisnis-syariah-masyarakat-madura-diaspora-tradisi-lokal-dan-model-pengembangan-ekonomi-syariah-masyarakat-madura-di-indonesia-dan-malaysia/

- Dinamika Persaingan Ritel: Warung Madura Melawan Hegemoni …, diakses September 11, 2025, https://poltekkeskemenkes.id/warung-madura-vs-minimarket.html

- Modal Sosial Pedagang Toko Kelontong Madura di Perantauan, diakses September 11, 2025, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/56391/44357

- solidarity of madura immigrants in overseas desa – Sebuah Kajian Pustaka: – fisip unmul, diakses September 11, 2025, https://psd.fisip-unmul.ac.id/index.php/psd/article/download/19/8/

- Aspek modal sosial : peluang dan tantangan warung madura di kota tangerang selatan, diakses September 11, 2025, https://www.researchgate.net/publication/384325873_ASPEK_MODAL_SOSIAL_PELUANG_DAN_TANTANGAN_WARUNG_MADURA_DI_KOTA_TANGERANG_SELATAN

- Analisis Manajemen Bisnis Warung Madura, Bikin Ritel Modern Ketar-ketir – Ekonomi, diakses September 11, 2025, https://ekonomi.republika.co.id/berita/sqfhdz490/analisis-manajemen-bisnis-warung-madura-bikin-ritel-modern-ketarketir

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 – Bappeda – Kabupaten Sumenep, diakses September 11, 2025, https://bappeda.sumenepkab.go.id/publikasi/files/SAKIP%20KABUPATEN/LPPD/2023/LPPD%202023%20Perubahan.pdf

- Etos Kerja Pedagang Etnis Madura Perantau Di Pasar Natar Ditinjau Dari Etika Bisnis – Jurnal Unived, diakses September 11, 2025, https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/3304/2927/

Rctiplus.com

Rctiplus.com pewartanusantara.com

pewartanusantara.com Jobnas.com

Jobnas.com Serikatnews.com

Serikatnews.com Serdadu.id

Serdadu.id Beritautama.co

Beritautama.co kalbarsatu.id

kalbarsatu.id surau.co

surau.co